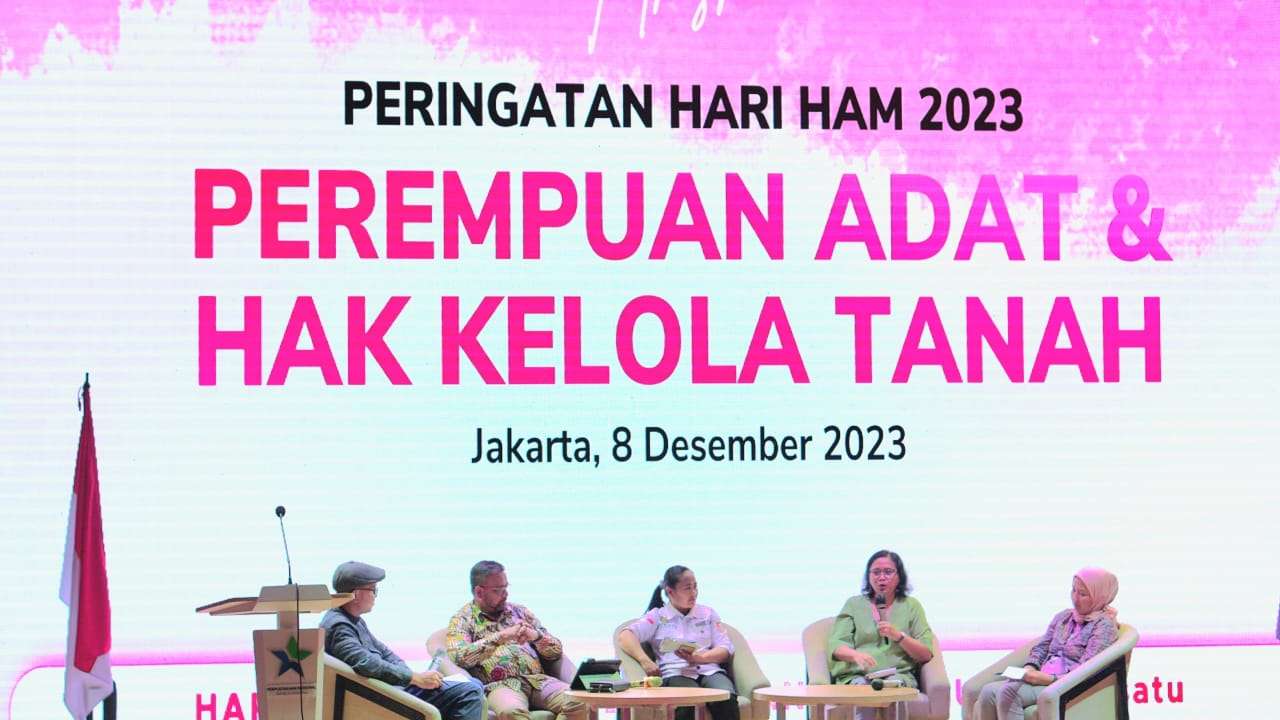

KEMITRAAN sebagai mitra Komnas HAM menyelenggarakan talkshow yang mengangkat tema “Perempuan Adat dan Hak Kelola Tanah” sebagai rangkaian acara peringatan hari HAM 2023. Acara yang diselenggarakan pada 8 Desember 2023 ini bertempat di Auditorium Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, Jakarta. Diskusi ini menjadi penting untuk membangun kesadaran publik akan pemenuhan hak perempuan adat dalam pengelolaan tanah yang menjadi ruang hidup. Perempuan adat memiliki peran penting dalam penjagaan pengetahuan adat dan pengelolaan sumber daya alam dikomunitasnya, namun perempuan adat juga menghadapi tantangan-tantangan berat dalam menjalankan perannya, seperti minimnya partisipasi perempuan dalam forum pembangunan, adanya praktik kekerasan berbasis gender, hingga persoalan iklim yang berdampak pada gagal panen.

Kegiatan ini mengundang pembicara yang merupakan bagian dari masyarakat adat yaitu Yarni Ijo, Kepala Desa Lonca dan Perempuan Adat To Kulawi, Sigi. Selain itu turut juga mengundang Budhis Utami dari KAPAL Perempuan, Gatot Ristanto sebagai perwakilan Komnas HAM, dan Ronna Nirmala dari Project Multatuli. Diskusi dimoderatori oleh Arif Nurdiansyah dari Kemitraan.

Diskusi diawali dengan penampilan Musik Tehyan oleh perempuan adat Cina Benteng. Tehyan merupakan sebuah alat musik yang berasal dari Cina. Alat musik ini seringkali dimainkan oleh masyarakat keturunan Tionghoa dipadukan dengan kesenian gambang kromong, lenong betawi, ataupun ondel-ondel. Komunitas Cina Benteng dari KWPS Lentera Benteng Jaya mulai mempelajari musik Tehyan dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas sejak tahun 2018 untuk mendorong penerimaan sosial.

Pembicara pertama dalam diskusi adalah Yarni Ijo. Berdasarkan pengalaman Yarni Ijo, sebelumnya hanya ada sedikit perempuan yang hadir dalam Musrembang karena masih ada pemikiran bahwa perempuan tidak akan bisa memberi banyak kontribusi. Sejak ia menjabat sebagai Kepala Desa, hal itu kemudian diubah.

“Jika presentase perempuan belum mencapai 50% dalam Musrembang desa, saya tidak akan memulai Musrembang. Musrembang hanya akan dimulai ketika jumlah perempuan dan laki-laki setara, setengah-setengah,” ujar Yarni. Hal ini dilakukan agar perempuan terlibat dalam pembuatan keputusan untuk pembangunan di tingkat desa.

Yarni Ijo juga membahas mengenai keterlibatan perempuan adat To Kulawi dalam pengelolaan lahan di komunitasnya. Dalam masyarakat adat To Kulawi, perempuan memiliki wewenang untuk mengelola lahan, tradisi ini disebut dengan Pampa. Pampa adalah kearifan lokal yang juga mendukung ketahanan pangan komunitas. Perempuan adat di Desa Lonca secara turun temurun bergotong royong membersihkan, membuka dan menanami lahan Pampa dengan palawija. Manfaat ekonomi dari hasil pengelolaan Pampa kemudian bisa ditabung untuk kebutuhan biaya pendidikan anak.

Selanjutnya, diskusi dilanjutkan dengan pembahasan tentang kekuatan media untuk mendorong pemenuhan hak perempuan adat. Ronna Nirmala dari Project Multatuli mengungkapkan bahwa artikel-artikel dalam Jendela Perempuan Adat berusaha untuk mengupas relasi perempuan adat dan tanah. Media sudah seharusnya memberi keberpihakan pada perempuan adat.

Sehubungan dengan jaminan perlindungan negara untuk kepemilikan lahan komunitas adat, Gatot Ristanto dari Komnas HAM menyatakan bahwa peran negara dalam perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM warga negara Indonesia termasuk masyarakat adat tercermin dalam produk-produk hukum sepertu UUD 1945 dan UU HAM. Sayangnya, hingga saat ini masih hanya ada 68 masyarakat adat yang diakui di Indonesia dari ratusan atau mungkin ribuan masyarakat adat. Pemenuhan HAM masyarakat adat juga masih kurang, ditunjukkan dari kekerasan dan kriminalisasi yang masih sering terjadi pada masyarakat adat.

“Regulasi mengenai hutan yang dikelola negara melarang siapapun untuk masuk ke dalam wilayah hutan itu, padahal masyarakat adat sudah hidup di wilayah itu bahkan sebelum negara terbentuk, mereka bergantung pada hutan, mereka makan dari hutan. Ruang hidup masyarakat adat kemudian terbatasi oleh HGU dan perusahaan. Konflik-konflik agraria muncul dari prioritas pembangunan, seperti kasus Mandalika, IKN, Rempang yang didalamnya ada masyarakat adat. Seharusnya masyarakat adat dilihat secara utuh. Pemberian rumah dan relokasi untuk mereka bukan solusi, terjadi pengabaian terhadap budaya mereka yang sangat berharga. Harus diminimalisir persoalan-persoalan ini agar hak dan eksistensi masyarakat adat tidak terganggu,” tambahnya.

Budhis Utami dari KAPAL Perempuan ikut berbagi tentang praktik baik Sekolah Perempuan sebagai ruang perempuan memperjuangkan hak kolektif. Dalam pemenuhan HAM, KAPAL menganalisis kelompok mana yang paling dibatasi dan yang paling merasakan dampak dan kerugian dari pembatasan itu. KAPAL mendorong kelompok perempuan itu untuk sadar bahwa mereka memiliki hak dan kedudukan yang sama di masyarakat.

“Yang harus dilakukan adalah memperkeras suara perempuan dan itu memerlukan keberanian. Misalnya perempuan adat harus bisa mempertanyakan peraturan adat yang tidak memberi ruang untuk suara perempuan, seperti saat pernikahan dimana keputusan besarnya mahar hanya ditentukan oleh tetua adat dan keluarga dari pihak laki-laki, atau bagaimana di tempat diskusi seperti gazebo, hanya diisi oleh laki-laki sementara perempuan duduk dibawah, di tanah, dan menyiapkan makanan saja. Lewat Sekolah Perempuan, kita dorong perempuan-perempuan itu untuk bisa terlibat dalam penyusunan APBDesa dan RPJMN Desa. Tantangan kita juga masih belum ada peraturan-peraturan tentang pernikahan dini dan kekerasan seksual, yang banyak menimpa perempuan, yang sampai pada tingkat desa,” tutur Budhis.

Menurut Budhis, dalam membicarakan tentang perempuan adat dan hak kelola tanah, penting juga untuk memperhatikan manfaat bagi perempuan itu sendiri. Ketika perempuan adat sudah mempunyai hak kelola tanah dan mampu melakukan kegiatan produksi, harus dilihat lagi manfaat yang dirasakan oleh dirinya sebagai perempuan, karena umumnya manfaat dari hak kelola tanah tersebut hanya difokuskan pada kepentingan keluarga atau anak. Hak kelola tanah harus dipastikan bisa dinikmati oleh perempuan dalam bentuk suaranya didengar atau perempuan bisa dengan bebas berpartisipas dalam forum maupun organisasi.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan HAM masyarakat adat, setidaknya ada empat hal yang perlu diperkuat dan diperbaiki. Pertama, harus ada pengakuan atas masyarakat adat. RUU Masyarakat Adat yang sudah hampir 15 tahun dirancang perlu segera dirampungkan dan disahkan karena RUU ini sangat penting untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Kedua, perlu ada peningkatan kerjasama multistakeholder. Koordinasi antar lembaga untuk menangani persoalan masyarakat adat harus terus diperkuat. Ketiga, negara perlu meninjau ulang peraturan dan kebijakan yang ada terkait HAM dan masyarakat adat. Keempat, media harus ikut andil dalam memberi keberpihakan pada masyarakat adat. Media seyogyanya tidak hanya membicarakan tentang masyarakat adat ketika ada konflik, tetapi media juga harus meyakinkan publik bahwa masyarakat adat adalah bagian dari kita semua dan menjaga mereka adalah tanggung jawab kita bersama.

Setelah sesi diskusi selesai, kegiatan ditutup dengan penampilan stand-up komedi dari Rizky Teguh, finalis golden ticket Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) season 8 tahun 2018 yang diadakan oleh Kompas TV serta penampilan musik tehyan dari perempuan adat Cina Benteng.

Dengan terselenggaranya talkshow ini, diharapkan dapat menjadi memicu kesadaran kritis publik atas situasi nyata yang dialami oleh perempuan adat bersangkutan dengan hak kelola tanah dan dapat memicu gerakan-gerakan baru kedepannya.

Ditulis oleh Meilisa Anggraeni (Mahasiswa Magang FISIPOL UGM)