Orang-orang Cindakko sangat tertutup ke orang-orang pendatang. Saya mulai menyadari hal ini setelah beberapa kali saya menjelaskan kepada Pak Sulaiman, Kepala Dusun Cindakko, bahwa saya ingin mendengarkan sejarah Cindakko, dan dia selalu menjawab, “Tena kuissengngi iya,”yang kurang-lebih berarti “Saya tidak tahu persoalan itu.”

Jawaban serupa saya dapat dari Daeng Ramallang, sebagai salah satu pemangku adat. Kalimat yang berbunyi, “Tena kuissengngi iya,” atau, “Saya kurang tahu,” dalam dialek bahasa Makassar adalah bentuk jawaban yang sopan dan ambigu untuk mengindikasikan kepada seseorang bahwa, “Saya tidak ingin menjawab pertanyaan Anda,” meskipun sebetulnya mereka tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Di masa awal kedatangan saya, saya selalu menemukan jawaban seperti itu, terutama setiap saya menanyakan perihal sejarah mereka.

Ada beberapa alasan dari sikap ketertutupan itu, di antaranya, orang-orang Cindakko tidak terbiasa berinteraksi dengan orang-orang luar, terutama orang baru yang bukan penutur bahasa lokal, bahasa ibu mereka, bahasa Makassar. Ketika saya pertama kali tiba di pemukiman masyarakat adat Cindakko, di Bokkongmata, saya menyapa dua anak laki-laki berusia sekitar lima atau enam tahun dengan bahasa Indonesia, seketika mereka berlarian mencari tempat bersembunyi. Seolah-olah mereka melihat hantu. Kesan serupa saya dapatkan ketika malam pertama tiba, saya duduk di beranda rumah sambil berbincang dengan Kepala Dusun, pak Sulaiman. Kemudian beberapa warga datang, duduk diam di sisi lain beranda, serius menyelidiki saya, sebagai seorang pendatang. Ketika saya berusaha tersenyum dan menyapa, mereka hanya membalas dengan diam, tanpa senyuman. “Orang sini, sangat sedikit yang mengerti bahasa Indonesia,” jelas Pak Sulaiman.

Alasan lain dari sikap tertutup orang-orang Cindakko, setidaknya menurut analisis singkat saya setelah tinggal selama dua bulan, adalah karena warga setempat punya banyak trauma. Di antaranya: Pertama, leluhur orang-orang Cindakko pernah mengalami pengusiran dari wilayah tempat tinggal mereka oleh para ‘gerombolan’, oleh para pemberontak DII/TII.

“Nenek kami,” begitu kalimat Daeng Ramallang untuk merujuk kepada leluhur mereka, “Pernah diusir dari sini, dari tanah kami, dan kami semua, umur saya masih sekitar 10 tahun waktu itu, harus pergi bersembunyi ke kampung sebelah.” Gerombolan itu membakar beberapa rumah warga dan menempati wilayah adat Cindakko selama tiga tahun. Setelah gerombolan itu minggat, orang-orang Cindakko kembali ke tanah asal mereka, hingga sekarang.

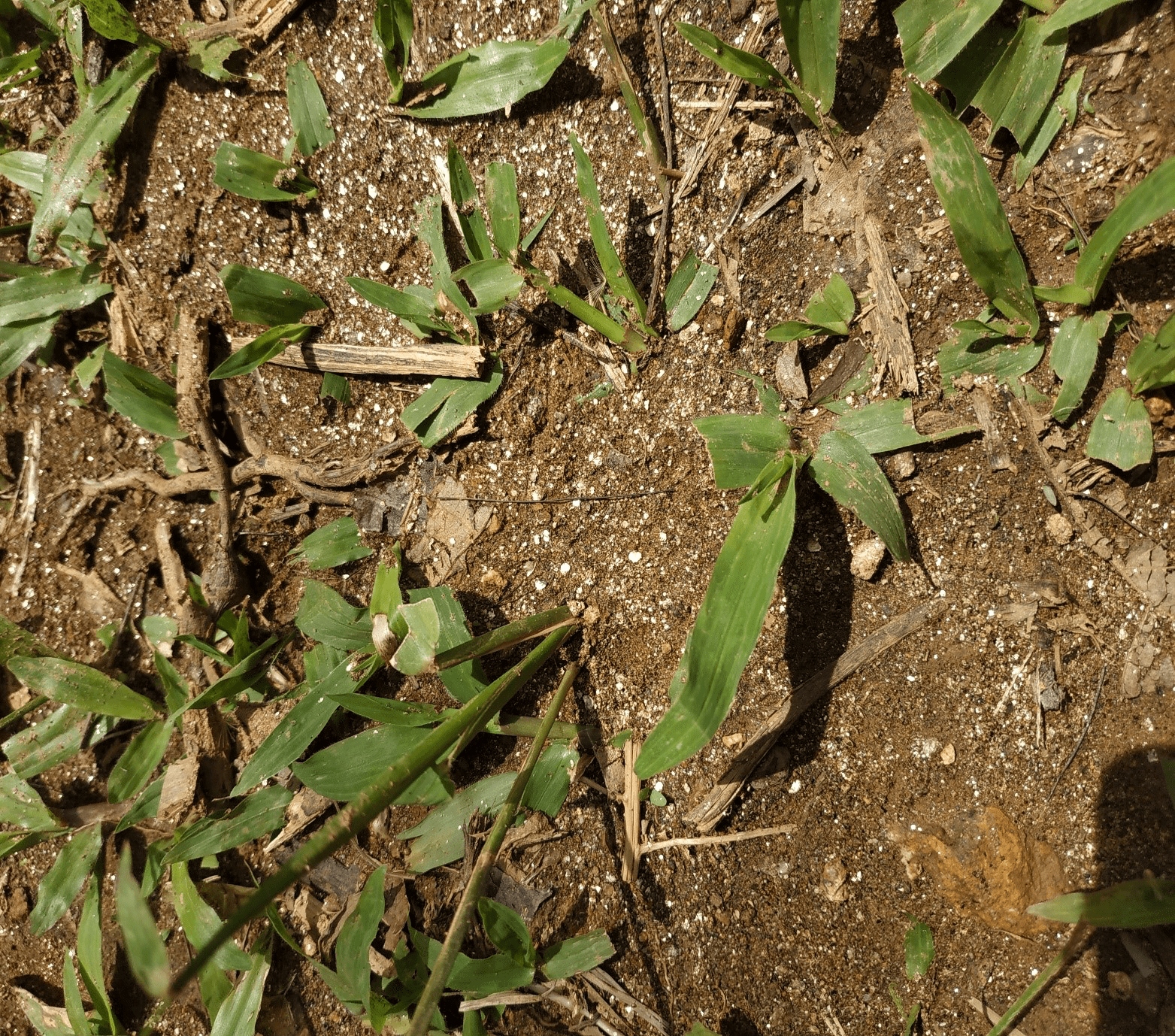

Figure 1. Gugusan emas di tanah yang dengan mudah ditemukan di wilayah adat Cindakko.

Kedua, di wilayah adat Cindakko tersebar emas—kesimpulan ini lahir dari: (1) setidaknya berdasarakan apa yang saya lihat, seperti pada foto di atas; (2) berdasarkan riset yang dilakukan oleh Arif, salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin, tentang batuan di wilayah Cindakko; (3) seperti yang disebutkan oleh Dinas Pariwisata, Kabupaten Maros, di websitenya bahwa wilayah adat Cindakko punya potensi pertambangan.

Karena kondisi geografis semacam ini, orang-orang Cindakko punya banyak cerita tentang bagaimana emas mereka akan diambil. Dulu, seorang Karaeng (orang dengan gelar bangsawan) bernama Karaeng Gajang pernah meminta orang-orang Cindakko untuk meninggalkan tanah mereka dengan iming-iming memberi mereka tanah yang luas dan rumah untuk masing-masing warga. Karaeng Gajang menyediakan rumah di sebuah pemukiman yang tidak jauh dari tanah adat Cindakko. Sebagian orang-orang Cindakko menerima, sebagian besarnya menolak. Bahkan, pernah ada saudagar kaya yang datang untuk mengecek emas mereka dengan menggunakan helikopter. Tapi karena hukum adat mereka masih kuat, semua rencana buruk itu berhenti. Hingga sekarang, ketika orang-orang baru datang ke wilayah adat mereka, orang-orang Cindakko seringkali menganggap mereka sebagai Karaeng Gajang baru, atau para saudagar baru, yang akan mengambil apa yang mereka punya.

Figure 2. Ketika saya mencoba mengambil pasir dengan dua jari di jalan setapak yang saya lalui, saya menemukan ini.

Ketiga, trauma di atas, yang dialami oleh orang-orang Cindakko, diperparah oleh janji palsu para politisi (para calon kepala desa) yang biasanya datang ke masyarakat adat Cindakko untuk mendapatkan dukungan mereka saat musim pemilu. Seperti cerita beberapa orang, para calon kepala desa biasanya datang ke rumah mereka dan berjanji akan menyediakan akses (jalan) dan seterusnya yang lebih baik. Setelah mereka terpilih, jalan masih sama, proses pengurusan berkas-berkas seperti pembuatan KTP/KK yang biayanya terlampau mahal, dan selalu ada upaya monopoli bantuan serta ekslusi terhadap mereka yang tidak menjadi bagian kelompok pendukung kepala desa. Daeng Syaddu menjelaskan ke saya bahwa, “Jika kamu tidak memilih kepala desa, maka kamu, setidaknya selama dia memimpin, tidak akan mendapatkan bantuan. Karena bantuan hanya untuk orang-orangnyaji [kelompok politik mereka].”

Simak cerita selanjutnya…

Ditulis oleh Andi Alfian, Mahasiswa CRCS UGM yang melakukan riset di Program ESTUNGKARA